Un niño se instala debajo de las mesas de un restorán y pasa horas observando desde el suelo: las patas de las sillas, los zapatos de los clientes, el ir y venir de los garzones. Afuera, su hermana —tres años mayor— arma un “puesto” improvisado con las verduras de la bodega: parece juego, pero lo hace con la seriedad de quien siente ese lugar como su casa. Corren los años 80 y el escenario es El Huerto, el restorán vegetariano que su padre, José Fliman, había instalado en la calle Orrego Luco: entonces una calle residencial con aires europeos, arbolada y tranquila.

Lo que pasaba en el local no era muy distinto a lo que ocurría puertas adentro de la casa de Sol y Diego Fliman. Casi sin televisión y con una cocina que giraba en torno a lo que ofrecía la temporada, la alimentación tenía un ritmo natural: verduras crudas recién cortadas, platos simples, sopas y cremas caseras. Diego recuerda que el gran evento familiar era el del domingo. Sol lo dice entre risas: “Ese día como gran excepción veíamos tele, veíamos el Jappening con Ja comiendo palitos de zanahoria. Ese era nuestro panorama”. También recuerda que su comida favorita era el puré de espinaca con huevo y que comían quínoa regularmente cuando casi nadie la conocía. “Crecimos rodeados de comida casera, de comida sana. En primero básico, yo llevaba de colación bolsas con frutos secos. Igual llegaba al colegio y los cambiaba por el jugo Yupi de la compañera”, dice riéndose.

El origen del Quínoa

Cuando Sol, pedagoga de profesión, volvió de una estadía larga en Europa, pensó que su destino natural era El Huerto, el lugar en el que había crecido. Quería aplicar ahí todo lo que había aprendido de cocina en su viaje, devolver —de alguna forma— la herencia culinaria de su infancia. Pero pronto entendió que ese espacio ya tenía su propio ritmo, su propia historia. “Todas mis ideas tenían algún ‘pero’”, recuerda. Lo que entonces fue frustración terminó revelándose como un regalo, porque fue el impulso para crear su propio lugar.

Ese lugar terminó siendo Quínoa, que Sol armó junto a uno de sus cuatro hermanos casi por intuición. “Diego me llamó y me dijo: encontré un restorán. La vine a ver y altiro nos lanzamos”, recuerda. La idea original era modesta: un bistró vegetariano para unas treinta personas, con comida cien por ciento hecha ahí mismo. Quince años después, la esencia sigue intacta, salvo por el tamaño: de un equipo de ocho pasaron a tener más de cuarenta trabajadores, y de un puñado de mesas a recibir cerca de 350 comensales al día.

Pero no fue todo tan fácil. Cometieron errores en el camino. “Queríamos hacer algo muy europeo: cerrar por vacaciones”, recuerda Sol. El plan duró poco. Ese primer verano, con apenas cuatro garzones, tres personas en cocina y ellos dos haciendo de todo, todavía se podía. Pero al año siguiente el equipo había crecido. Eran 17 personas, y el golpe fue inmediato: llegó el 28 de febrero y no tenían un peso para pagar sueldos. “Este es un negocio donde la plata entra todos los días… y ese mes no entró nada”, dice Diego.

La ironía es que la historia ya la conocían. Su propio padre, fundador de El Huerto, había pasado por lo mismo décadas antes: abrió en octubre del 80, tuvo un lleno total, y cerró tres semanas en febrero. Cuando volvió en marzo, nadie apareció. “Todos pensaron que había cerrado para siempre”, cuenta Diego. “Pero nosotros no escuchamos esa parte de la historia”, agrega entre carcajadas. Hoy ambos restoranes abren de lunes a domingo, sin interrupciones.

Sin sacrificio

Una de las convicciones que sostienen desde el inicio es que comer sano no debe sentirse como un martirio. “No queremos ser un restorán vegetariano o vegano estricto; queremos ser un restaurant donde se come rico y que no sea un sacrificio”, dice Sol. Diego coincide: “No hay un activismo detrás; todos son bienvenidos”.

Esa filosofía atraviesa toda la operación. En Quínoa, el 99% de lo que se sirve se prepara desde cero: verduras que llegan con tierra, papas con cáscara, cajones de frutas estacionales, hierbas frescas y aromáticas. Lo único que compran son los helados. “No vamos a convertirnos también en fábrica de helados”, bromea Diego, aunque aclaran que se preocupan de que sean de muy buena calidad y revisan el origen de sus ingredientes.

La política de no vender bebidas tradicionales también se ha mantenido contra viento y marea. “Hay gente que llega pidiendo una Coca Light”, cuenta Diego. “Y todavía recibimos reclamos. Pero no hemos sucumbido porque no lo hemos necesitado”. Las bromas han sido parte del paisaje desde el día uno: “La típica talla era: tráeme un pedazo de filete”, recuerda él. Sol se ríe: “Era siempre lo mismo”. Hoy casi nadie la hace, quizás porque Quínoa logró lo que buscaba desde el inicio: que la comida de su carta no se sienta como renuncia, sino como algo cálido, cotidiano y sabroso.

¿Y cómo ha sido trabajar entre hermanos?. “Fácil”, responden al mismo tiempo. “No somos muy conflictivos. Ninguno de los dos”, dice Sol. Eso no significa que no tengan desacuerdos. “Siempre hay”, reconoce Diego. Y agrega: “Pero es mucho más fácil ponerse de acuerdo con alguien que quieres”.

Para ellos, la clave está en comunicarse. Y ahí aparece un consejo que su papá les dio antes de asociarse y que ambos siguen al pie de la letra: “Si tienen algo que decir, díganlo altiro. No se lo guarden”. Diego se ríe: “Ya, quizás no lo decimos altiro, pero sí a los dos o tres días”.

Comida real en tiempos de apuro

La filosofía con la que crecieron —comida sencilla, hecha en casa, guiada por la estación— hoy suele asociarse al lujo: lo orgánico, lo saludable, lo “natural”. Pero para Sol esa lectura es engañosa. Allí aparece su veta de profesora, como ella misma reconoce: “quizás requiere más tiempo cocinar de cero, pero es comida que hace bien”. Respecto a la tensión permanente entre la vida apurada y la avalancha de comida ultraprocesada que llena las despensas modernas, Sol dice: “es una trampa, porque muchas etiquetas prometen ser ‘light’, ‘natural’, ‘sin azúcar’. Hay mucho marketing y mucha basura”.

Diego lo pone en ejemplos cotidianos: llegar agotado a las ocho de la noche, mirar la cocina y decidir entre preparar una taza de arroz o abrir una aplicación y pedir comida chatarra. “Es un tema de tiempo al final”, admite. Él mismo entiende la facilidad de ese atajo, pero también sabe —y lo dice sin aspavientos— que la repetición diaria de esa solución termina pasando la cuenta.

Quínoa en casa

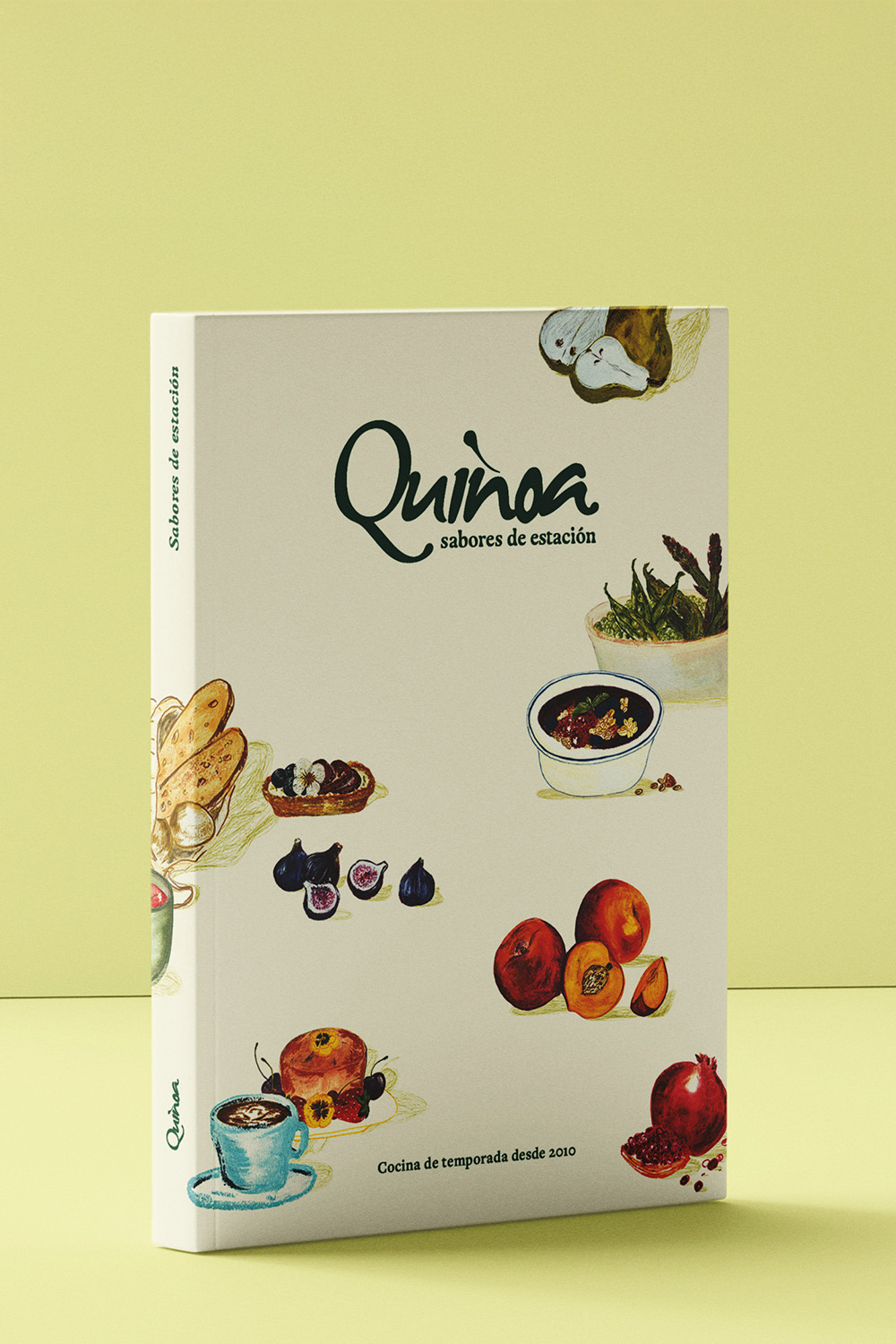

El primer libro del Quínoa —y el tercero de Sol Fliman— es, ante todo, una invitación a volver a la cocina real: “preparar desde la base, desde cero, con ingredientes frescos; ir a la feria, ver los colores de las frutas y verduras”, dice ella. Su camino editorial ha sido autobiográfico desde el inicio: Cocina de Mercado (2012) nació del blog que escribió mientras estudiaba en Europa; y Niños, a comer (2016) apareció cuando estaba criando a sus hijos pequeños.

Ahora, al cumplir 15 años de su propio restorán, llega Quínoa. Sabores de estación, que condensa la historia del local, su filosofía y más de 100 recetas. Al final, el libro vuelve al mismo lugar donde empezó todo: a esa mesa de la infancia, con palitos de zanahoria los domingos, crema de espinaca y ensaladas frescas. Quínoa. Sabores de estación no es solo un recetario; es la continuidad de esa cocina simple y natural que Sol y Diego aprendieron de chicos y hoy comparten para que ocurra, otra vez, en casa.