Uno.

Al principio de los tiempos, cuando todos estábamos encandilados con esta nueva serie que por acá transmitía HBO –y que en Estados Unidos salía por un canal menor de televisión por cable (AMC), pero que era el nuevo chiche de los críticos de televisión–, allá por el 2007, me pidieron que como temprano y entusiasta fan de la serie, diera mi opinión para un artículo de una revista de cable. Dije algo así como que Mad Men era lo más cercano a leer una novela, pero vista por televisión. Que parecía un cuento de Cheever o Carver, pintado por Hopper. Se lee rimbombante, es cierto.

Ocho años han pasado de aquello, estamos comenzando la última estación de 7 capítulos y sigo pensando lo mismo, pero ya no es novedad para nadie. De hecho, decir a estas alturas que la mejor literatura –y las mejores películas, agregaría– están en formato de series de televisión, suena a lugar común. Incluso Mad Men dejó de deslumbrarnos, pese a que nunca fue una serie dada a los golpes de efecto. No alcanzó a caer en ese pantano creativo de muchos productos televisivos que empiezan como caballo inglés y terminan siendo bodrios infumables (ver True Blood), y la fuerza y la calidad de sus temporadas tampoco fue regular. Sin embargo, Mad Men siempre estará sobre la media.

Mad Men es sobre muchas cosas: es sobre el sueño americano, o más bien –y como escribió en algún artículo el escritor argentino Rodrigo Fresán–, es sobre la pesadilla que causa una noche de insomnio. Es, por una parte, la construcción de ese ideario donde todo es ensoñado, glamoroso, paradisíaco e ideal, tan típico de una postal publicitaria, pero que esconde dobles personalidades, trancas, infidelidades, neurosis y una sociedad que vive un momento clave de su historia, pero que no tiene conciencia de ello, porque la autoconciencia es tan de nuestro tiempo. En los años 60, una agencia decidía si embarcarse o no en la campaña de un tal Richard Nixon; se entablaba una guerra con un país asiático y lejano como Vietnam; se empezaba a hablar de la pastilla anticonceptiva; en Inglaterra, cuatro chiquillos con melena y guitarras tenían vueltas locas a las jovencitas; la minifalda causaba debate y fascinación por partes iguales; y las salas de cine se llenaban gracias a Departamento de Soltero, dirigida por Billy Wilder.

Mientras, en Norteamérica, un escritor apenas conocido de nombre Richard Yates escribía novelas sobre la generación del desencanto.

Dos.

Richard Yates escribió una novela, la más famosa de su autoría, llamada Vía Revolucionaria. Al año de estrenada Mad Men, debuta en cines su adaptación, dirigida por Sam Mendes y protagonizada por la icónica pareja conformada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Pero todo el pesimismo y la insatisfacción que cruza la novela de Yates no está en su versión cinematográfica, sino que en Mad Men. Quizás estemos ante el retrato definitivo de una época. Los años que marcaron el colapso de un machismo arraigado que tenía a las mujeres como silentes, sonrientes y bellas acompañantes, amas de casa, amantes o simples adornos. Una época donde los niños no tenían opinión ni espacio para expresar sus deseos. Un mundo donde se tomaba whisky a las 10 de la mañana, se fumaba en cualquier parte, la basura se botaba en cualquier lado, y tener una amante distinta a la salida del trabajo (o durante la jornada incluso) era una práctica aceptada. Los hombres locos de Madison fueron héroes y anti-héroes. Héroes porque crearon una mentira, la gran mentira del siglo: el hacernos creer mediante la publicidad que la vida podía ser un sueño y un ideal perfecto. Fueron esos hombres los que construyeron el capitalismo norteamericano del cual el mundo entero en mayor o menor medida se colgó, e incluso muchos miraron con admiración. Mad Men habla de la oportunidad de reinventarse. Su héroe se crió en el campo, vivió en una casa de remoliendas y su madre fue una prostituta; fue condecorado como veterano de la guerra que Estados Unidos tuvo con Corea, su nombre era Dick Whitman, pero adoptó el de Donald Draper por un compañero caído en batalla. De esta manera borró su pasado, adoptó la personalidad de otro, se plantó en Madison Avenue, se convirtió en el ejecutivo estrella de una agencia de publicidad, y en su casa lo espera su mujer, una Barbie siempre a punto de estallar, histérica e insatisfecha, que mucho le debe a la protagonista de Confesiones de un Ama de Casa Desquiciada, otra novela de la época, escrita por Sue Kaufman.

Tres.

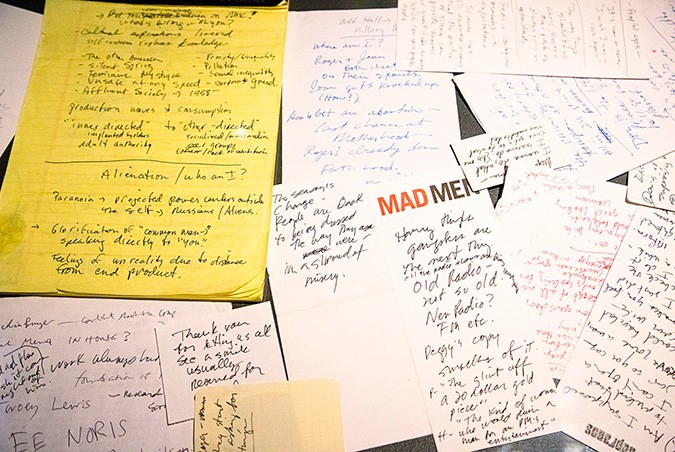

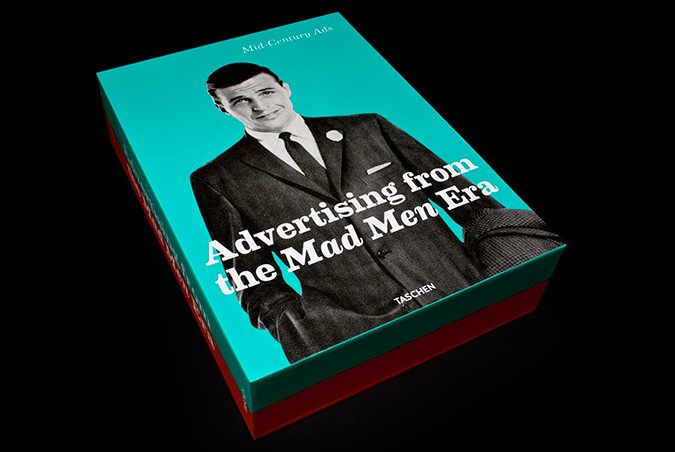

No exagero si digo que Mad Men ha sido la serie de televisión más importante de la última década. Incluso más que Breaking Bad y explico por qué. Las razones son extra-televisivas. Mad Men inundó y abultó nuestra cultura pop, nos devolvió el gusto por lo retro, se empezó a hablar del regreso de los “caballeros”, entendido como el hombre a la vieja usanza, dejando en el olvido al metrosexual. Gracias a Joan (Christina Hendricks), las mujeres empezaron a sentirse más orgullosas de sus curvas. Algunas, en cambio, se sintieron incluso identificadas con la ambiciosa y empoderada Peggy Olson (Elizabeth Moss), la contraparte femenina de Don Draper. Los llamados “hipsters” recuperan una estética que, en muchas de sus formas, adopta referencias de los 60. Aparecen en el mercado libros de arte y fotografía que recuperan el estilo de vida y la publicidad de esos años. Casas de moda crean colecciones basadas en los 60. La tienda Banana Republic lanzó una colección completa con la etiqueta de la serie, evocando la vestimenta de sus personajes. Mad Men sobrepasó la televisión, la empezamos a comentar y a ver en nuestra vida cotidiana. Convertido en todo un ícono, Don Draper –interpretado inmejorablemente por quien siempre será Don Draper: Jon Hamm– puede ser un tipo despreciable, pero las mujeres de la serie y las que hoy son espectadoras, se derriten por él, y todos los hombres, sin excepción, quieren ser un poco como él. Así, Mad Men retrató al hombre norteamericano que parece moverse como pez en el agua siendo alcohólico, fumador, adúltero, sexista, homofóbico y racista. Pero es sólo apariencia, porque no hay serie más existencialista que Mad Men. Albert Camus parece penar todo el tiempo. La sensación de derrumbe es constante, basta ver cómo comienza la serie con esa secuencia animada en directo homenaje a Saul Bass en los tiempos de Hitchcock, con ese hombre de corbata cayendo a un abismo mientras le suceden como telón de fondo avisos publicitarios.

Cuatro.

El final de Mad Men quizás lo tengamos anunciado desde el comienzo de la serie. La sensación del término no nos tiene ansiosos por saber cómo se cerrarán las historias, sino por la nostalgia que nos dejará el abandonar a Donald Draper y la década de los grandes cambios. Probablemente, y de seguro, será un final nada alentador. Todo se irá a buena parte, las promesas de un futuro mejor y el sueño americano serán derrumbados por completo. Quizás Megan, la mujer de Draper encarnada por la it girl Jessica Paré, alcance la redención. La jovencita Sally, hija de Don, quizás tenga una chance. Pero el resto será ahogado por esta “era de la ansiedad” de la que escribió Yates, y que tuvo más derrotados que triunfadores. Porque si hablamos de ganadores, esos fuimos sólo nosotros.

Difícil será olvidar el que quizás sea el mejor capítulo de la serie: en plena cuarta temporada, cuando Don obliga a Peggy a quedarse trabajando toda la noche para sacar adelante una campaña y la hace perder el cumpleaños que le había organizado su novio. Como telón de fondo, una pelea icónica entre Cassius Clay y Sonny Liston. Mientras en Sterling Cooper Draper Pryce, un round de tortura psicológica y la mejor guerra de espejos se vive entre Don y Peggy. O la performance de Megan cantándole “zou bisou bisou” a Don delante de sus amigos, para su cumpleaños en el inicio de la quinta temporada; o el final de la primera temporada, con Draper usando sus propias fotos explicándoles a los ejecutivos de Kodak que por más tecnología, el vínculo con el público tenía que ser desde las emociones. Les intenta vender una máquina del tiempo, un volver atrás, “no se trata de una rueda, es un carrusel”. ¿Acaso eso no fue Mad Men durante todo este tiempo?